日本の企業において、女性管理職の割合はわずか12.7%にとどまります。女性社員が子育てと仕事を両立したくとも、人事・総務の部長が男性でなかなか理解が得られない。そんな声もよく耳にします。

しかし、イシドで会社全体のマネジメント業務に携わっているのは3人の子どもを持つワーキングマザー。自らの経験から、どんな制度をどのように活かせばその人らしく働くことができるのか、考えられるのです。イシドが謳う“十人十色の働き方”を実現すべく、子育て中の人も、介護をしている人も、病気療養中の人も、夢との両立を目指す人も、すべての人が輝ける職場をどのように実現しているのか、伺いました。

目次

- 1 アップデートを続ける会社だから、一緒に成長できる楽しさがある

- 2 育児休暇中も業務の一部を行い、“仕事の勘”をキープ。自分らしさを叶える働き方を実現する

- 3 オンライン事業部の立ち上げにより、メンバーの働き方の選択肢が広がった

- 3.0.1 ──ここからは総務担当者としてお伺いします。会社としての産休・育休の実績を教えてください。

- 3.0.2 ──男女比で言うと、男性の方が少なく女性が多いのでしょうか。

- 3.0.3 ──教育サービスは一人のスタッフが担う責任が重く、育児休暇などで欠員が出ると困るのではないでしょうか。

- 3.0.4 ──管理職として、今後メンバーの産休・育休をどのようにバックアップしていきたいですか?

- 3.0.5 ──会社が生み出したイノベーティブなシステムが、スタッフのイノベーティブな働き方にうまく結びついているように思います。

- 3.0.6 ──最後に、イシドに就職を考える若者にメッセージをお願いします。

- 3.0.7 ──本日はありがとうございました。

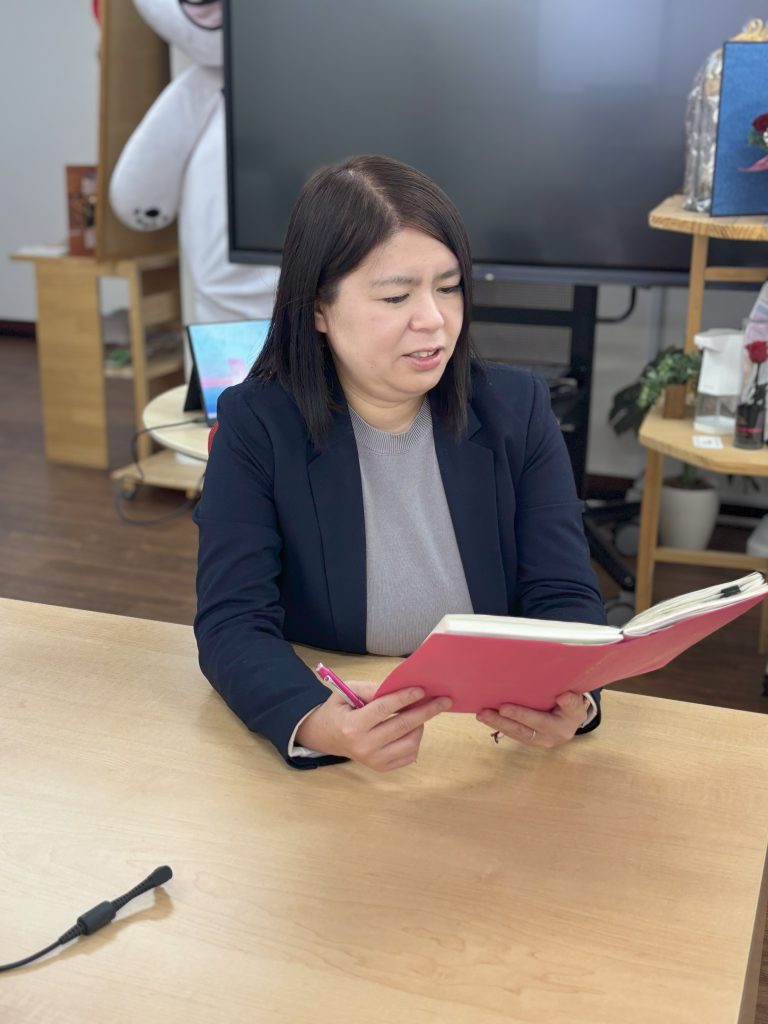

<中島朋美先生プロフィール>

1982年生まれ・現在入社20年目。直営事業部部長として採用・育成に携わるほか、コロナ禍をきっかけに立ち上がったオンライン事業部の部長として、運営の責任者を務める。また総務として、会社全体のマネジメント業務も担当。私生活では11歳・8歳・1歳の母でもあり、3回の育児休暇を取得した。

アップデートを続ける会社だから、一緒に成長できる楽しさがある

──イシドに入社した経緯について教えてください。そろばんは幼少期から習っていたのでしょうか?

そろばんは小学校2年生のときに始めて、何年間か習っていました。大学では経済学部に進学し、同級生と一緒に銀行や商社に就職活動を始めたのですが、だんだん「自分が本当にやりたいことって何だろう?」とわからなくなってしまったのです。そこで、「子どもの頃は何が好きだっただろう? どんなことに夢中だったかな?」と自己分析したら、「そういえばそろばんが好きだったな」と思い出したわけです。早速インターネットでそろばん教室を展開している会社を調べたら、ヒットしたのがイシドでした。私が就職活動をしていた2000年代初頭というのは、まだインターネットがそれほど進んでいないとき。そういう時代にあって、きちんとしたホームページがあるというのは、非常に先進的だなと思って応募したのを覚えています。

──当時のイシドはどんな会社だったのですか?

現在は会長の石戸謙一が、まだ社長として現場でバリバリ働いていた頃ですね。現在は社長を務める沼田がまだ部長という肩書でした。同期入社含めて社員が5名くらい。少数精鋭という雰囲気でした。

──現在の仕事内容について教えてください。

大きく分けて3つあります。

①全国で41の直営教室を運営する直営事業部の部長として、採用・育成などに携わる

②オンライン事業部の部長として、事業の立ち上げから関わる

③総務として会社全体の管理やマネジメント業務も行う

オンライン事業部は、コロナ禍をきっかけに立ち上がった部署です。3年前に事業の立ち上げから携わり、現在はその責任者を務めています。

──仕事のどんなところに面白さややりがいを感じていますか?

よく感心されるのですが、私は本当に仕事が大好きです。イシドは常にアップデートを続ける、進化し続ける会社。そのため、自分の仕事の領域が常に変わっていく面白さがあります。コロナ禍で立ち上がったオンライン事業部というのは、その筆頭ですね。私はもうすぐ入社20年目ですが、会社と同じく新しいことに挑戦し、会社と一緒に歩みを進めてきたと感じています。会社は創業から50年経ち、私が入社したときよりも社員数は60名以上増えました。私自身が直接生徒さんと関わるという機会は減りましたが、自分が採用して育てた先生たちが生き生きと働き、生徒さんと一緒に成長していく。それを目の当たりにすることが最大のやりがいであり、喜びです。

企業における女性管理職の割合は?

厚生労働省が行なった調査では、企業の課長級以上の管理職に占める女性の割合は昨年度12.7%で、現在の方法で調査を始めて以来、最も高くなりましたが、前の年に比べて0.4ポイントの上昇にとどまりました。厚生労働省は「国際的にみれば低い水準で今後も長期的な取り組みが必要だ」としています。

現在の方法で調査を始めた平成21年度以来、全体的に増加傾向にあるものの、13年前から2.5ポイントの上昇にとどまっています。

産休・育休の制度はあっても、人事や総務の責任者が子育てに携わったことがない年配の男性で、女性社員がどんなことが不安で何に困るのかを理解してもらえないというケースは往々にしてあるものです。そうしたなかで、イシドの中島部長は貴重な存在です。

人手不足が叫ばれるなか、出産や育児によって貴重な人材を失うのは企業にとっても避けたい事態。女性が働き続けることができ、望めば昇進ができる職場を作るにはどうすればいいのか、真剣に考える時期に来ています。

育児休暇中も業務の一部を行い、“仕事の勘”をキープ。自分らしさを叶える働き方を実現する

──それでは、子育てについてお伺いします。お子さんが3人とのことですが、それぞれ育児休暇を取得したのでしょうか。

27歳で結婚し、第一子を出産したのが30歳のときのこと。長男が10歳になり、長女が7歳。今年に第三子となる次男を出産しました。育児休暇は合計3回取得したのですが、休暇に入るときから復帰するまでの経緯はそれぞれ違っています。

(1)第一子(長男)出産のとき

何もかも手探りの状態でした。5月に出産し、復帰したのは4月でしたので約1年間の休暇をいただいたことになります。しっかりと育児に向き合えたのはよかったものの、仕事に復帰したときには“浦島太郎”感があったというか、仕事の勘の衰えを感じました。

(2)第二子(長女)出産のとき

4月出産・4月復帰でしたので1年間のお休みをいただいたのですが、1人目の経験を活かし、あくまでも育児に軸足を置きつつも、適度に仕事を行なっていました。具体的には、部署の業務の状況を把握したり、大事な会議には参加したりしました。おかげで復帰後も、仕事の勘が鈍ることなく、すぐに業務に戻ることができたなと感じています。

(3)第三子(次男)出産のとき

長男・長女のとき以上に責任の重い立場にありましたので、早めに復帰したいという思いがありました。2月に出産して、復帰したのは9月です。第二子の育児休暇と同様、メンバーと連絡を取り合って情報共有を行ったり、会議に出たりなどもしていました。また、自分がいなくても業務が円滑に行われるように、休暇に入る前に仕組みを作りました。私がいない数か月間でかなりメンバーが成長してくれたことにも、頼もしく思っています。

──会社とはどのような話し合いをされましたか?

育児休暇を取った友人の話を聞くと、多くの企業ではやはり「休む」か「働く」かという二者択一しかないようです。しかしイシドでは、代表の沼田自身が「働く女性を応援したい」という気持ちを強く持っているし、“十人十色の働き方”というのを重視しています。だから、「育児休暇中も業務に参加したい」という私の希望が通ったのではないでしょうか。第三子の育児休暇に関しては、私自身が総務としてある程度知識を持っていたので、<実体験><ルール><会社としてのベスト>を総合した「最適解」を自分で提案し、取得できたのも良かったなと思います。そして、私の育児休暇をヒントにして、後輩たちが柔軟な育児休暇を取得してほしいなとも願っています。

──家事や育児は家族で分担されているのでしょうか。

夫が比較的時間の融通が利く仕事なのと、実家の母にも協力を得て、家族で家事・育児は分担しています。現在に関しては長男・長女も成長してきましたので、二人にも協力してもらいながらみんなで次男の子育てをしていますね。私は幸いなことにいろんなサポートに恵まれており、育児休暇から復帰したあとはフルタイム勤務でしたが、保育園やご家庭の事情などでそれが難しいメンバーもいます。そうした方は、時短勤務から復帰するなどさまざまな形を提案しています。

オンライン事業部の立ち上げにより、メンバーの働き方の選択肢が広がった

──ここからは総務担当者としてお伺いします。会社としての産休・育休の実績を教えてください。

社員の産休・育休取得率は100%です。そして、出産に伴って引越しをしなければならないという方を除いて、復帰率も100%です。男性に関しては、これまで年配の管理職の男性が中心でしたので、父親になる世代がいませんでした。しかし今年は父親になる予定のメンバーが2名いますので、2名ともに育児休暇を取得予定です。

──男女比で言うと、男性の方が少なく女性が多いのでしょうか。

総勢150名程度のスタッフがおり、女性が8、男性が2という割合です。働き方はいくつかあり、

- ・週40時間働く正社員

- ・週30時間働く短時間正社員

- ・パートまたはアルバイト

という選択肢があります。

正社員に関しては、直営教室全体の運営管理業務やFC教室開発・FC教室支援業務などを担うメンバーは女性2:男性1という割合。中途採用も行なっているので年齢は幅広いのですが、正社員の5割以上は20歳代と若いです。

一方で短時間正社員・パートスタッフは、子育て経験を活かして活躍している40〜50歳代の女性が中心です。

短時間で働く社員というと、「◯歳まで」という上限がある会社もありますが、当社はそれがありません。子どもが大好きな女性が、子育てした経験を活かして、50歳になっても60歳になっても教育という仕事に携わることができる。そのような環境です。

──教育サービスは一人のスタッフが担う責任が重く、育児休暇などで欠員が出ると困るのではないでしょうか。

先生という仕事は、基本的に代わりがきかないものです。もちろん代理の先生は派遣できますが、「その先生だけにしかできなかったこと」は、代理の先生にはできませんよね。ただし当社では、産休や育休でメンバーが離脱するのを、他のメンバーの成長の機会だととらえています。穴が空いたから埋めるのではなく、別のピースでより強くしていきます。それに、人はいきなり出産するわけではありません。メンバーと関係性を作って話を聞き、その方の希望を聞きながら「入社してこのぐらいの時期に結婚するかな、だいたいこの年齢で出産するかな」と逆算しながら人材配置を行なっています。このような地道な組織づくりがベースにありますので、子どもの誕生を喜び合える文化が生まれ、メンバーが気持ちよく休暇が取れ、他のメンバーも応援して助け合えているのではないでしょうか。

──管理職として、今後メンバーの産休・育休をどのようにバックアップしていきたいですか?

オンライン事業部の責任者としては、出産をしたメンバーの働き方の選択肢を増やすことができたことに手応えを感じています。そろばん教室というのは放課後教育になりますので、15時開始・19時30分終了というケースがほとんどでした。そうすると、小さい子どもを持つ先生が保育園にお迎えに行くのがどうしても難しかったのです。しかしオンライン授業という新しい形が生まれたことで、世界中の人にそろばんを教えるという仕組みを作ることができたのですね。つまり、朝9時からアメリカ圏の子どもたちに授業をするという仕事が生まれますから、子育てとの両立が容易になりました。またオンラインだと、「子どもが熱を出したので今日は授業を休みたい」という場合でも、代わりの先生が入りやすく、互いにフォローしやすい体制です。先ほど、引越しを機に退職したメンバーがいたという話をしましたが、「オンラインでまた復職してみない?」という話もしています。また、介護をしながら働きたいという方もこれから増えてくるだろうし、大きな病気から少しずつ復帰したいという方もいるでしょう。働き方の選択肢が増えることは、会社にとってもメンバーにとってもいいことだと感じています。

──会社が生み出したイノベーティブなシステムが、スタッフのイノベーティブな働き方にうまく結びついているように思います。

会社として“十人十色の働き方”を謳っているからには、メンバーの「いい」と会社の「いい」が重なり合う部分を調整しながら、一人ひとりオーダーメイドの「働きやすさ」を一緒に見つけていく。それを何度も面談しながら考えていきます。

──最後に、イシドに就職を考える若者にメッセージをお願いします。

“十人十色の働き方”とは、つまりその人が輝く場所を作るということだと思います。どうしたらメンバーが輝けるのか? を考えたときに、たぶん仕事だけがうまくいくのでは不十分で、プライベートも充実して、心身も健康でなければならない。つまり「バランス」が大事だと思います。20歳代の理想の働き方と30歳代の理想の働き方は違うし、仕事とは異なる目標を持ちながら働く人もいる。「いずれカフェで起業したい」という夢を持って働く仲間もいますよ。イシドには、「どんな世代でもお互いを大切にして輝いていこう」という風土があるし、短時間正社員やオンラインなどさまざまな働き方のシステムがある。子育て世代に限らず、いろんな選択肢を提供できる会社だと信じています。人生100年時代のうち、その人らしく長く働ける時間を一緒に作っていけたらなと思います。

──本日はありがとうございました。

いしど式で働いてみたい!:夢を育てる いしど式の先生になりませんか?

近くの求人を探す: いしど式そろばん教室 パート募集一覧