出典: 白井そろばん博物館

2021年8月株式会社イシドにて夏のインターンシップを実施。

今回参加してくれた7名の大学生を白井そろばん博物館へ招待し、

各々学んだこと・感じたことを踏まえて、博物館の紹介記事を作成していただきました。

今回博物館を紹介してくれるのは、K大学 Nさんです!

そろばん博物館で学ぶ多様性 作成者:K大学 Nさん

そろばん学習者は世界約2600万人、外国人学習者は約2500万人おり、

そろばん学習者の90%以上を外国人が占めている。

そろばんを使った学習法は世界に広く流通しており、

いしど式そろばん教室もドイツ、ルーマニア、グアテマラ、ポーランド、

ドバイ、モンゴルの世界6ヵ国に展開している。

世界各国のそろばん

韓国のそろばんには「数学の始まり」と書かれているように、

そろばんは古くから多くの人に慣れ親しんだ教具である。

白井そろばん博物館では、全部で2400点ものそろばんや

そろばんに関する資料が展示されており、世界各国のそろばんの実物を見ることができる。

これだけ多くの資料が見られる博物館は日本でも白井そろばん博物館のみである。

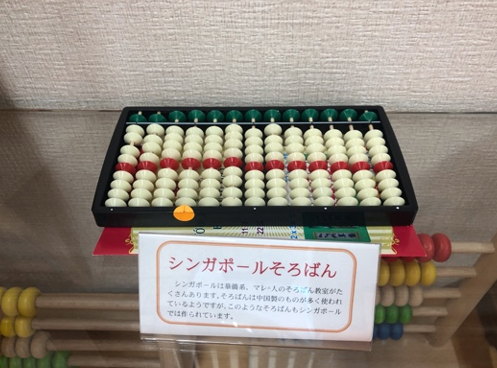

スリランカそろばん、ポーランドそろばん、シンガポールそろばん、マレーシアそろばん、

タイそろばん等、他にも多くの外国のそろばんが展示されている。

また、宝石で作られた観賞用のそろばんや、占い用そろばん等、

形や大きさ、種類も異なる多種多様なそろばんを目にすることができる。

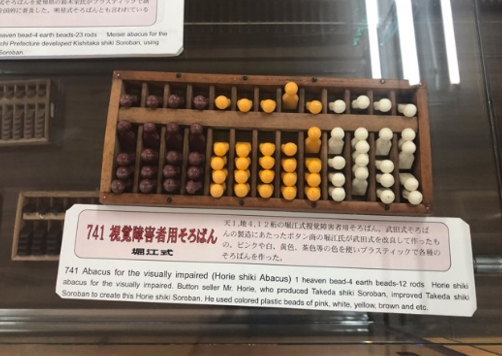

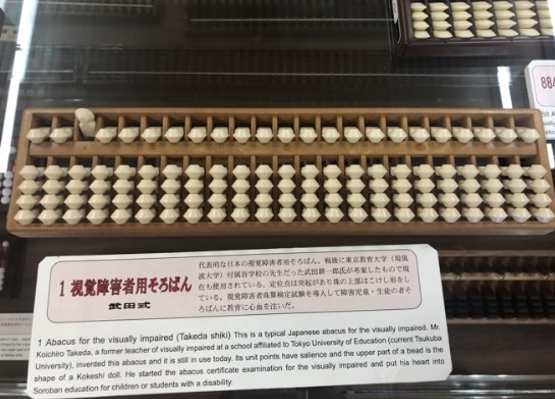

バリアフリーなそろばん

展示品の中には、視覚障害者用のそろばんも展示されており、

アメリカの盲学校でもそろばんは計算の教具に用いられている。

日本では明治11年からそろばんが盲学校の教具として用いられ、

さまざまな視覚障害者用のそろばんが開発され、現代に至る。

まとめ

SDGsが注目されるようになったのはここ最近の出来事であるが、

そろばんはそろばんが伝わってきた頃から

SDGsの理念である「No one left behind」を実現させている。

そろばんが農民に普及する以前は、

計算は役人など能力が高く、位の高い人しかすることができなかったが、

そろばんを使うことで計算が容易になり、

農民と役人の計算能力の格差を減らすことができた。

SDGsができる前から「誰一人置いていかない世界」の実現を目指していたそろばんで、

今一度SDGsとは何か、多様性とは何か、

この白井そろばん博物館で見直してみるのはいかがだろうか。