ピアノ、英語、プログラミング……子どものためになる習い事はどんなものが良いだろう?と頭を悩ませる親は多いものです。子どもの能力を引き出し、未来の選択肢を広げるような習い事は一体何でしょうか。

一方で、学習面での不安もあります。特に算数は、習った知識を前提にして進むため、小学校でつまずくと中学校や高校の数学でついていけなくなります。子ども全体の学力も低下し、大学の補習で中学や高校の数学を教えているという学校も珍しくありません。

こうした不安を払拭されるだけでなく、子どもの能力を開花させる習い事がそろばんであると話すのが、いしど式そろばんを展開する株式会社イシド 沼田紀代美代表です。

「そろばんという習い事は、単に計算能力が高まるだけではありません。脳が活性化され、創造力や問題解決能力、ひらめきが生まれる土壌が生まれます。問題を解くたびに達成感が得られるので、ドーパミンが出て意欲や集中力が高まることも立証されています」と話します。

なぜそろばんを習うと子どもの能力が引き出され、脳が活性化するのか? そして子どもの「自立」「自律」を重んじるいしど式そろばんの目指すものとは? 詳しく伺いました。

目次

<沼田紀代美代表プロフィール>

1969年生まれ。幼稚園や障がい児施設に勤務したのち、結婚を機に専業主婦となる。その後1998年12月、株式会社イシドに入社。複数の教室での勤務を経て、入社半年で教室長に就任。また「インターネットそろばん学校」の開発責任者に就任するとともにフランチャイズ事業にも携わる。働き方改革と女性活躍、IT化促進による業務改善などの取り組みが評価され、各種賞を受賞。2009年常務取締役就任、2011年代表取締役社長就任。

学校というシステムが抱える宿命的な弊害と、算数に取り残される子どもたち

──「学校の授業についていけない」と悩む、小学校低学年の子どもが多いと耳にします。なぜこうした事態が起こると思われますか?

私が子どもの頃というのは、小学校に入学するときに自分の名前が書けたら「すごいね!」と言われるような時代でした。しかし今は習い事を始めるのが低年齢化していて、多くの幼稚園児がさまざまな習い事に通っていますね。自分の名前が漢字で書ける子もいれば、アルファベットで書ける子もいます。一方で家庭や地域によって教育に差があるのも確かですから、「名前なんて書けないよ」という子どももいる。そんな子どもたちを全部集めて、「さあ、イチから一斉にスタートしましょう」と同じ勉強を同じように始めるので、どうしても無理が出てくるのです。また、小学校1、2年生は子どもの学習能力が高まっている時期で、新しい知識を吸収する能力も意欲も高いときですが、子どもの理解力というのは一人ひとりばらつきがあります。子どもの理解度を把握し、先生が寄り添いながら教えられるのが理想ですが、なかなか難しいのが現実。低学年の集団指導は、難しい面があるのです。

──小学校で算数につまずくと、中学校・高校で数学に苦労する子どもも多いですね。

これもやはり集団指導の難しさです。算数は「1+1=?」から始めるわけですが、数が集まることの意味をパッと理解できる子どもとそうでない子どもがいます。人間は得意不得意があるのに、同じペースで学習を進めなければならないというのは、学校というシステムの宿命。そして算数というのは、習った知識を前提にしないと次の内容が分からないため、一度つまずくと挽回できないのです。中学生の指導をしている先生に話を聞くと、数学が苦手な子どもの共通点はやはり、小学校の算数でつまずいています。基本的な四則計算ができないから、中学校の数学が理解できません。一方で「四則計算だけできても意味がないのでは?」と言う人もいますが、四則計算ができるからこそ、複雑な問題を考えていこうという姿勢が生まれます。この「まずは考えてみる」という姿勢が、算数や数学ではとても大事。そして、問題を見ただけでアレルギーを起こす算数嫌いな子どもと、「頑張って解いてみよう」という子どもの差はどんどん開きます。

──沼田社長は「幼い頃から数字に対する感覚を身につけておくことが大事」と言いますが、なぜですか?

私たちは普段、当たり前のように“数の感覚”を使って生活しています。例えば1週間分の買い物をするときには、「このぐらいのニンジンが必要かな」と、いうことでさえ、数の概念を認識した広い意味での計算です。皆さんが小学校1年生のときに、ビーズやタイルが入った「算数のお道具箱」を配られた覚えはありませんか? 「10のタイルを10本横に並べて正方形にすると100なんだ」と、手を動かしながら理解したと思います。このように、小さな子どもにとっては【数字】と【数詞(数の言葉)】と【実際のもの(数量)】が結びついたときに、初めて「数」という概念が理解できるのです。そしてそろばんというのは、そろばんの玉という【実際のもの】を動かして量を認識しますから、お子さんが初めて数の学習をするのにとても理にかなっているのです。そろばんを習うと、桁が多い計算を日常生活でもできるようになります。直感的に読み取れる数字の桁が普通よりもずっと多くなるからです。

──そろばんを習っているお子さんは、自ら進んで勉強すると聞きます。

人間は、体を動かすことで自身の脳を成長させるDNAが埋め込まれています。

そろばんは、視覚を通して、指先を規則的に動かし、脳神経に働きかけるという、子どもが成長の中で夢中になる要素があります。そこに、加えていしど式では、スモールステップや、イメージコントロール法などのメソッドをもとに学習が楽しくなる仕組みがあります。

これによって、お子さんは「学習は楽しい」とインプットされると、親が言わなくても、進んで学習に取り組むようになりますし、この姿勢が学校の勉強でも同じように影響します。「やればできる」という経験や、時間を計って学習する習慣によって、「早くやれば終わる」というように時間の概念を理解すれば、時間を有効に使おうとする意識も生まれます。

人間VS AIの時代にあって、AIに仕事を奪われないよう「発想力」を鍛えることが重要になる

──そろばんで右脳が活性化すると聞きます。右脳が使えるとどんないいことがあるのでしょうか?

脳のテストで脳の使い方の偏りを調べたときに、幸せな人は統計的にも右脳主体の人が多いと言われています。一方で、病気になるほどのストレスを感じている人は左脳主体です。同じことが起きてもとらえ方が異なるわけですから、右脳を刺激することは、その人の幸福感を上げることにもつながるのではないでしょうか。また、左脳的な頭の使い方に偏ってしまうと、機械的で画一的な思考になりがちです。でも、そうした画一的な作業というのは、これからはAIが代行していくようになるわけです。人間がAIに仕事を奪われないようにすればどうすればいいか考えたとき、ひらめきや発想力という右脳的な頭の使い方を鍛えていくほうが、これからの時代はより必要になるのではないでしょうか。

──ひらめきや発想力を鍛えるのに、そろばんはどのように役立つのでしょうか?

私は脳の専門家ではないので、これまで得てきた知識や経験をもとにお話します。

「発想力を鍛えよう」というと、規制をせず、自由奔放になにかをすればいいと考えられがちですが、脳のメカニズムを考えても、そうでないことがわかります。

「アイディアがひらめいた」という場合も、何もないところに突然わいてくるものではありません。深い考察を繰り返し、繰り返し行う過程ががあって、初めてひらめきが生まれます。

例えば、将棋の騎士も理論的にいくつもの打ち手を考え、最善の方法を検討している中で、突然ひらめきが起こり、勝ち筋が見えたという話を聞いたことはありませんか。

万有引力の法則を発見したニュートンも同じです。深く考察することを繰り返し経験することで、ひらめきが生まれやすくなると考えられます。

そろばんでは、一定の法則で反復練習を行います。右脳と左脳を交互に刺激しながら反復練習をすると、無意識下でも身体が反応するようになり、意識を超えた思考も訓練しています。この状態を作り出す学習(そろばん)は、計算だけではなく、幅広い領域でも似たような脳の使い方をできるようになります。

そろばん経験者を見ていると、その発想力や思考法には、因果関係があるように感じられます。

そろばんは右脳を活性化する?

人間の脳は「左脳」と「右脳」に分かれており、それぞれ働き方が異なります。左脳は言語や計算力を司り、右脳はイメージ力や感覚を司ります。字幕付きの映画を見ているとき、映像は右脳が、字幕は左脳が処理しているというイメージです。

このように考えると、計算は左脳の分野。実際にそろばんを始めたばかりの初心者というのは、最初は左脳を使って計算をしますが、熟練者になると右脳を使うと考えられています。

そろばんの熟練者は、頭の中に置いたそろばんの珠を弾いて計算をします。暗算をするときもそろばんを映像として思い浮かべ、数字を画像としてとらえているのです。これは右脳主体の計算です。幼少期からそろばんを習うということは、ほかの人よりも多く右脳を刺激することになるので、脳の発達が促されます。

明治以降、日本の教育は数値やロジックを偏重する左脳主体の世の中に変わりました。しかし右脳は「調和」の脳。右脳主体の教育は、人と競うのではなく、人と仲良くできる力を育みます。右脳主体の教育を行えるそろばんは、それぞれが自分の役割を果たし、幸福に人生を送るカギとなりうるのです。

「自分はできる・がんばれる」と夢を持てる子どもを育てるいしど式そろばん

──いしど式そろばん教室では「自立」と「自律」を大切にしています。その理由を教えてください。

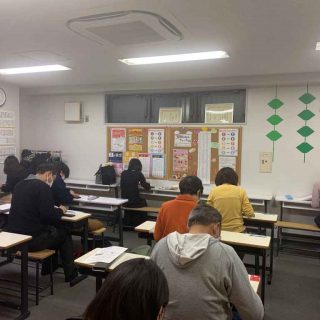

そろばん教室というのはサービス業に分類されます。サービス業というのは、“お客様が心地よいように、お客様の手間をかけないようにする”のが基本。一方でそろばん教室は教育業でもあります。教育の目的というのは、子どもが自立すること。自立というのはつまり、「自分でご飯が食べられる人間になる」ということです。そのためには、なんでもかんでもお子さんのためにやって差し上げてはダメなのです。鉛筆を落としたときに拾ってあげるのは先生の役割ではありません。どういうふうに拾ったらいいのか、そもそも落とさないようにするにはどうすべきかを教えてあげるのが役割です。また、基本的に教室内では自分のことは自分でやることが前提です。自分で自分のことができるようになると、「周りで困っている子はいないかな?」と気遣いができるようになるもの。そうして、互いを尊重しながらルールを学んでいくのです。親御さんはやはり心配からか、いろいろと手伝いをしたくなるときもあると思いますが、「お父さん、お母さん、今はお子さんが考えているから少し待ってみてくださいね」とお声がけするのも、私たちの役割だと思っています。

──沼田社長が、子どもの自己肯定感にこだわっている理由について教えてください。

弊社の企業理念は【夢を育てる】です。夢を持つためには何が必要か? それは「自分はできるんだ」という気持ちです。自分を信じられる力を持てると、「将来は◯◯になりたい」「◯◯ができるようになりたい」という意欲が湧き、人生に夢が持てるのですね。一方で、残念なことに「夢が持てない」というお子さんもいます。そういう子どもはたいてい、「どうせできないからやらない」と言うのですね。どうせやっても失敗するし、できなかったら格好悪い。そもそも、怒られるかもしれないからやらない……。こんなに悲しくて残念なことはないと思います。いしど式のそろばん教室では、生徒さんは一人ひとりのペースに合わせて学んでいくわけですが、できるようになると先生がきちんと認め、褒めてくれます。すると「できるようになるって嬉しいな。もっとできるようになりたいな」と自然と向上心が芽生え、難しいことにもチャレンジしようという気持ちが生まれます。これが、夢を持つことにつながるのです。私は子どもたちが生き生きすれば世の中は変わると信じていますし、それには教育が果たす役割が大きい。教育事業に携わる者として、お子さんが自分自身に肯定感を持てることを大事にしたいと思います。

──最後に、いしど式そろばん教室がそろばんの先生に求めることを教えてください。

私たちの教室では【イメージコントロール法】という手法を取り入れています。前向きな褒め言葉で自己肯定感を養うというものですが、これは心だけでなく身体への影響も大きいと言われています。もし大人が「あなたはダメな子」「あなたはこれができていない」というマイナスの言葉を投げかけると、子どもは「自分はどうせできないんだ」と自己肯定感が低くなってしまい、力を発揮できません。だから私たち教師は、“できないこと”を強調するのではなく、「ここができているね」「あなたのいいところはここだね」と、良い部分を見つけて伸ばしてあげる。それが務めだと思っています。そういう言葉で育った子どもは、もし失敗をしても「今この経験をしたから、次は同じ過ちを繰り返さないようにしよう」と強くあれるのです。そういう人は、やはり笑顔ですよね。笑顔でいると、その人の周りには自然と人が集まってきます。なので、いしど式の先生は物事をプラス思考で考えられる人でいてほしいし、子どもたちのお手本として笑顔でいてほしいと思います。私たちも、そんな方と一緒に明るくお仕事をしたいなと考えています。

──本日はありがとうございました。

<沼田紀代美代表の新刊が好評発売中!>

そろばんがなぜ子どもの能力を引き出し、心の教育に役立つのか?

脳外科医が解説する、そろばんと脳の関係とは?

いしど式そろばんのメソッドを明らかにします!

『集中力 記憶力 創造力 判断力 忍耐力 子どもに習い事をさせるなら そろばんからはじめなさい』

https://www.amazon.co.jp/集中力-記憶力-創造力-子どもに習い事をさせるなら-そろばんからはじめなさい/dp/4344947096